“الجنود يقطّعوننا إرباً… كان يجب أن نخرج منذ زمن طويل… ماذا لوكنت تعرفها، ووجدّتَها جثّة هامدة على الأرض؟… كيف يمكنك الهرب إن كنت تعلم؟”. كلمات صادمة، طافت بين أوساط الشباب الأميركي المُحتجّ على حرب فيتنام في منتصف العام 1970. أغنية “أوهايو” من القطع الموسيقية التي حدّدت ملامح تلك الحقبة، وأعطت دفعة لحركة الاحتجاج في الجامعات الأميركية، ووجّهت نقداً حادّاً للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. جرى تسجيل هذه الأغنية على عجالة (من أربعة مغنيين)، وكتب كلماتها نيل يونغ، بعد أن شاهد في مجلة لايف صور القتلى من الطلاب المُحتجّين في “جامعة كنت العمومية” في ولاية أوهايو، وأشهرها صورة الطالبة آن ماري فيجي جاثيةً أمام جثمان زميلها المُسجّى في الشارع، والفزع في عينيها، وقيل إنّها صرخت: “لماذا تقتلوننا؟”.

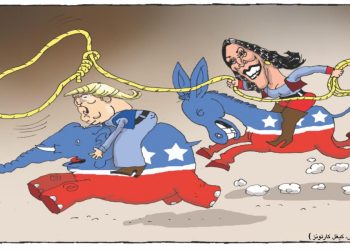

فتح الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار على المحتجين من الطلبة داخل الجامعة، لتشكّل واحدةً من المجازر في التاريخ الجامعي الأميركي، إذ قُتل أربعة وأصيب عشرات، وقد عرضت شبكة سي أن أن عام 2017 وثائقياً مُسلسلاً عن الموسيقى التي شكّلت علامات فارقة في التاريخ الأميركي، وبدأت السلسلة بموسيقات الاحتجاج، وأوهايو في مقدّمتها. القصد من استذكار هذه القصة الفارقة الحالة الشبيهة التي شكّلتها احتجاجات طلبة الجامعات الأميركية، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزّة، واستمرار المقتلة فيها. أضحت هذه الاحتجاجات تشكّل عاملاً مؤثراً، عقب أوهايو (1970)، والمظاهرات المُندّدة بحرب فيتنام، لأسباب عدّة. أولاً، أنّ ما يحدث يعبّر عن حركة احتجاجات مؤثرة، ستكون لها تداعياتها. ولكنّها، ثانياً، ليست ثورة عارمة في الولايات المتّحدة، كما تقول بعض الأصوات هذه الأيام عربياً، فالسياق يؤكّد على أنّ الجامعات تُمارس دوراً مؤثّراً، ولطالما كانت تلك الجامعات منبع الحراك السياسي. أذكر، منذ سنوات، حين شلّت تظاهرات الشبّان (من اليسار في معظمه) مدينة هامبورغ الألمانية، على هامش قمّة العشرين، لم يستغرب السياسيون، الأوروبيون تحديداً، حين سألناهم، وغاب استغرابي الشخصي حين همس زميلٌ لي إنّ سياسيين كثيرين هم ممّن شاركوا في تظاهرات شبيهة منذ حركة الشباب في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي، وفي السياق الأميركي، هناك خطّ مُتّصل، في عقل الأميركي، بشكل مختلف عن الأوروبي، من احتجاجات ضد الحرب في فيتنام أو الحقوق المدنية قبلها، وبعدها، والحراك السياسي في الجامعات اليوم، عن تأثير الجامعات القوي في السياسة الاحتجاجية.

الحرب الدموية على غزّة أنتجت سرديات مختلفة، خاصّة في ما يتعلّق بنظرة العالم إلى القضية الفلسطينية

أجل، يفرّق بعضهم بين الجامعات بحكم ارتباطاتها الطبقية، لكن ليس هذا المُهمّ، بل إنّ قضية التعاطف مع الفلسطينيين، ومنذ الحرب على غزّة، اتخذت طابعاً مُختلفاً عن ذي قبل. ورغم الوضع المأساوي في غزّة، لم تكن حركة التأييد للفلسطينيين، غربياً، بهذا الزخم والقوّة على مدار التاريخ المعاصر، بشكل يجعل إثارة الأسئلة لدى هواة تقسيم العالم إلى “نحن” و”هم” تستدعي بعض التروّي، وهو أمرٌ صعب لكثيرين في ظلّ استمرار المجازر في غرّة.

أما ثاني أسباب تأثير هذا الحراك، فيبدو أنّ الاهتمام المتزايد، نظرياً، في الجامعات الغربية، بنظريات تفكيك الاستعمار، وما بعده، آتى أُكُلَه في هذه المظاهرات، وليس مصادفةً أن تنطلق المظاهرات من جامعة كولومبيا، التي ارتبطت بإدوارد سعيد، الذي كان رائداً في تعزيز تلك النظريات غربياً. ثالثاً، تكتسب احتجاجات الجامعات الأميركية أهمّيتها من أنّها ترفع حدّة السجال في المجتمع الأميركي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذه تظهر إمكانية تأثير حرب غزّة في تلك الانتخابات عاملاً خارجياً، لأوّل مرّة، وما يمنح هذا الحراك بُعداً أساسياً، وهو حال التحوّل الذي تشهده حركات الاحتجاج عالمياً، مثل حركات البيئة، والمثليين، و”احتلوا وول ستريت” ودعوات مماثلة في مناطق أخرى، والتجمّعات الشبابية، وطبعاً حركة حياة السود مهمة، وغيرها من حركاتٍ أضحت تعبّر، وفقاً لعالِم السياسة فرانسيس فوكوياما، عن تبديل في مفهوم الهوية الأوّلي (تتعدّد أشكالها من العرق، والقبيلة، والدين… إلخ)، إلى مفهوم جديد، أكثر حداثة، فيلتفّ الأشخاص من خلفيات متعدّدة حول قضية ما تشكّل هويتهم السياسية الجديدة. وهنا مصدر قوّة احتجاجات الجامعات الأميركية، فلا تلقى اتهامات الحكومة الإسرائيلية لها بـ”معاداة السامية”، على سبيل المثال، معقوليةً في أوساط كثيرة.

لم تكن حركة التأييد للفلسطينيين، غربياً، بهذا الزخم والقوّة، بشكل يجعل إثارة الأسئلة لدى هواة تقسيم العالم إلى “نحن” و”هم” تستدعي بعض التروّي

يدفع هذا كلّه إلى الحديث عن آليات وخيارات تعامل الحركة الوطنية الفلسطينية مع هذا الحراك العالمي كلّه، فالحركة تاريخياً ارتبطت باليسار المناوئ والمعارض، ونسجت علاقاتها مع ذلك اليسار، بما فيه دكتاتوريات وطغاة وحركات متطرّفة يسارية، ولم تشكّل أيّ اختراق يُذكر مع القوى الليبرالية (يمكن أن يُعزى ذلك إلى بنية الحركة الفلسطينية أساساً، وتمنّع الليبرالية تاريخياً، أيضاً)، ولكن اليوم، وكما أشير أعلاه، هناك فرصة تاريخية لنسج علاقة تحالفية مع هذا الحراك الليبرالي، والمعتنق للأفكار التي توصف بالغربية، أيّما اقتناع.

الحرب الدموية على غزّة أنتجت سرديات مختلفة، خاصّة في ما يتعلّق بنظرة العالم إلى القضية الفلسطينية، بين سرديةٍ تحاول أن تعالج أزمة تاريخية حضارية، عبر الحرب على غزّة، وأبطالها يطلّون عبر الصراخ أو ببثّ أملٍ كاذب في شاشات الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى صورة أكثر راديكالية، عبر مهاجمة أُناسٍ عاديين بحجّة “نُصرة المقاومة” وغيرها، وسرديةٍ لم تكتمل بعد، ترى في التحوّل الكبير في الشارع الغربي مؤثراً وعاملاً أساسياً للتأثير في السياسات الغربية. طبعاً، السؤال المطروح وبقوّة: مَنْ مِنَ الفلسطينيين يقوم بذلك التقارب في ظلّ حال الانقسام، وحال الـ”لا استقرار” السياسي بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة؟ سؤال يتعقّد، لكن في ظلّ الحراك الدولي. الآن، فإنّ مُحاولة نسج العلاقة مع التيارات المؤيدة للفلسطينيين في الغرب تستدعي خطاباً يُدرك مُستهدَفيه ويمنح أدواتٍ جديدة، لتقديم هذا الخطاب، لكن ليس بالضرورة أن يكون رسمياً، إنّما يتطلّب إعادة إنتاج الخطاب الفلسطيني عموماً، من كلّ الجهات الفاعلة، لا بل على العكس، فإنّ إبعاد الخطاب الرسمي يمنح تحرّراً من القيود الرسمية، وأُطراً أوسع، فما يحدُث في الغرب تحوّلات كبيرة ومؤثّرة، وتحتاج خطاباً بحجم تلك التحولات.

المصدر: العربي الجديد