“عدا عن أنه قانوني ومناسب، فإن اعتقال ميكليس (منظّر الأناركيين)، عالج إلى حد ما مشكلة شخصية، طالما أقلقت كبير المفتشين السيد هييت…المشكلة المرتبطة بسمعته، وراحته، وحتى قدرته على ممارسة مهامه بكفاءة”… من رواية جوزيف كونراد “العميل السرّي”.

كان لقائي الوحيد بيحيى السنوار مقتضباً جداً وعابراً، في العام 2017، بعد أشهر من انتخابه رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزّة، وكان حينها يلقي محاضرة، ضمن تجمّعات كان يعقدها مع تجمّعات شبابية. وكنتُ، مثل صحافيين كثيرين، مهتماً بلقاء هذا القيادي الذي أفرج عنه في صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011 بعد 22 عاماً، قضاها في السجون الإسرائيلية. كان كثيرون في القطاع يتهامسون باسم أبو إبراهيم السنوار “الذي قتل بسلاحه الشخصي أربعة عملاء دفعة واحدة”، وعن شدّته وحزمه. في نهاية محاضرته، وبالأسلوب المعروف بين أوساط الصحافيين باللقاء المفاجئ، أو الـ Door Stepping، حاولتُ إجراء لقاء سريع معه، لكنه اعتذر بأدب جم، وبعيداً عن أطراف الحديث السريع بين أوساط حراسته، والشبان من الحضور الذين تجمّعوا حوله بعد انتهاء محاضرته، فإن ما تحدث به السنوار في المحاضرة كان لافتاً.

قال للحضور يومها إن “غزّة هي مركز العالم”، وإن ما “يحدُث في غزّة، يؤثر في العالم كله”… تصريحات حسبناها، حينها، مجرّد خطابات تسعد المتلقين، لا بل كانت مصدر تندّر آنذاك بين أوساط بعض الزملاء الصحافيين، خصوصاً أنها جاءت والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يمهد لنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وقد فعل بعدها بأشهر، والعالم مشغولٌ بمعارك الموصل، والحالة التي أحدثها تنظيم ما يعرف بـ “الدولة الإسلامية”، فلم يتوقّع أحدٌ أن غزّة المحاصرة في 350 كيلومتراً مربعاً تؤثر في العالم.

2017 نقطة تحوّل

يبدو أن العام 2017 كان فارقاً لحركة حماس، التي غيّرت فيها ميثاقها، وللسنوار، الذي، كما كشفت تقارير صحافية عدّة، أنه كان يمرّر، عبر وسيط مصري، رسائل مشوّشة إلى الإسرائيليين، منها قصاصة ورقية مرّرها إلى خصيمه بنيامين نتنياهو، كتب عليها باللغة العبرية: “خذ مجازفة محسوبة في وقف إطلاق النار”، وكان يكرّر مثل تلك العبارات التي توحي باهتمامه بهدنة طويلة مع إسرائيل. وفي النتيجة، كانت إسرائيل قد بدأت تخفّض وجودها العسكري والأمني مع القطاع، وتركّز على المسح التكنولوجي، وكاميرات المراقبة، كما كان الوضع الدولي يوحي بتراجع القضية الفلسطينية عموماً.

قال السنوار في أحد محاضراته إنّ “غزّة مركز العالم”، وإن ما “يحدُث في غزّة، يؤثر في العالم كله”… تصريحات حسبناها، حينها، مجرّد خطابات تسعد المتلقين

يقدّم تقييم مجلة الإيكونوميست بُعيد انتخاب السنوار، في العام 2017 نفسه، إشاراتٍ مهمة إلى السياقات عما ستؤول إليه الأوضاع، فتقول: إنه يعدّ من صقور “حماس” لكنه براغماتي، جداً”، وبشكل مفارق تكتب المجلة: “همّش السنوار قيادات حماس في الخارج… وأسكت الصقور منهم في غزّة”. وتضيف: “أمضت حماس سنواتٍ في حفر شبكة الأنفاق عبر الحدود، ليتسلّل منها المقاتلون، ويبثّوا العنف في البلدات الإسرائيلية المجاورة، لكن في عام 2016، وقفت تتفرّج على الجيش الإسرائيلي وهو يفجّرها بالتكنولوجيا الحديثة التي تتعرّف على أماكنها. محمد الضيف قيادي (كتائب عز الدين) القسّام، كان يريد استخدام تلك الأنفاق، لكن السنوار تجاوزه”. ولكن يبدو أن السنوار كان يتحرّك وفق تصوّر بني من مراقبة سلوك الأمن الإسرائيلي، طوال عقدين من السجن، وهي الذهنية نفسها التي تشكّلت لدى أجيال من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وهم يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم عقدين وأكثر، ثم إن هجمات 7 أكتوبر (2023)، وما تمخض عنها من حرب دموية في القطاع، أعادت إنتاج نبوءة السنوار أو استراتيجيته، بمركزية غزّة تلك، فاليوم هناك حروب بالنيابة بسببها، تنخرط فيها إيران، ولبنان، والعراق، واليمن، وباكستان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، بأشكال مختلفة، وتجارة البحر الأحمر متأثرة، ومحكمة العدل الدولية تعود إلى الواجهة بسبب غزّة، ووسائل إعلام تضع كل الأولوية التحريرية لتغطية حرب غزّة، وشوارع العالم تكتظ بالمتظاهرين أسبوعياً بسبب غزّة ومن أجلها في أحيانٍ كثيرة، ومسارات السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، يُعاد رسمُها، بعد أن كانت مثل مركبةٍ في طريق سريع من دون كوابح.

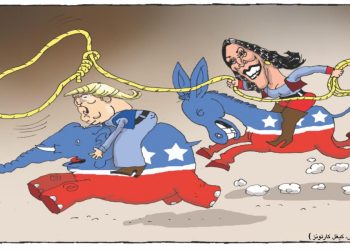

سيكولوجيا

يدفع ذلك كله إلى التفكّر بشخصية يحيى السنوار وتأثيرها في مجريات أوضاع حرب غزّة، ولن تكتمل الصورة إلا إذا ما قورنت بضده على الجانب الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المؤثر من الجانب الآخر على أوضاع الحرب. تعتبر إسرائيل السنوار المسؤول الأول عن هجمات 7 أكتوبر، لا بل وضعت جائزة على رأسه، وبين صرخات التوعّد الإسرائيلية بقتله، واستهدافه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ على أرصدته أيضاً. وفي المقابل، فإن نتنياهو الذي كان يترنح، ويعود إلى النهوض، تحت ضربات تُهم الفساد، وعدم القبول الإقليمي والدولي له أحياناً، ما زال ممسكاً بتحالفه مع التيار اليميني في إسرائيل مشكّلاً واحدة من أكثر الحكومات تطرّفاً، ويمينية، في تاريخ إسرائيل، وما زال يعارض المؤسّسة الأمنية والعسكرية حيناً في تقييمها، ويعارض الإدارة الأميركية الداعم الدولي الأكبر لدولته حيناً آخر، وفهمه حرب غزّة وتصوّره يطيلان أمد الحرب، ولا يقدّم حلولاً لما بعد الحرب، لا بل هو أمر يرفض حتى نقاشه.

تعتبر إسرائيل السنوار المسؤول الأول عن هجمات 7 أكتوبر، لا بل ووضعت جائزة على رأسه

تحليل سيكولوجية السنوار ونتنياهو، من المصادر المفتوحة، هو ليس تشخيصاً “عيادياً”، فذلك من اختصاص الأطباء والمختصين النفسيين، وكاتب هذه السطور ليس منهم، لكن قراءة السلوك السياسي، والتصريحات، والكتابات، تلقي نظرةً على تأثير شخصيتهما في الأزمة في غزة، وتساهم في تقديم صورة أقرب إلى المشهد، وعلم النفس السياسي هذا حقل تطور في السنوات الأخيرة لتلك الغايات.

بين النبوءات الصهيونية وطين خانيونس

نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد “النكبة”، 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949 بين تل أبيب ويافا، واسمه هو الاسم المؤسرل، بعد أن اختاره أبوه بنتسيون أو بنصهيون (بلفظة أسهل للسان الضاد) بدلاً من عائلة ميليكوفسكي، بعد أن انتقل إلى فلسطين إثر وعد بلفور بسنوات، ليخرُج الاسم من سياقه الأوروبي الشرقي الممتد بين ليتوانيا وبولندا، مثل عائلات يهودية كثيرة استوطنت فلسطين، فأصبح اسم العائلة “نتنياهو”، وهو اسم كان الجد يستخدمه لتوقيع مقالاته، وتعني “هبة الرب”. كان ذاك الجد حاخاماً، ولطالما تحدّثت العائلة بمديح عن مواقفه اليمينية في مؤتمرات صهيونية، ويقول كثيرون إنها لم تحدُث أساساً. وأما الأب فقد كان محاضراً جامعياً، ورافق مؤسّس ما توصف بـالحركة الإصلاحية الصهيونية، اليميني زئيف جابوتنسكي، فكان من منظّري اليمين الصهيوني الديني – السياسي، وله نظرية سترسخ في سياسات ابنه نتنياهو، وتجلّت في حرب غزّة أخيراً. صبغ هذا التدين العميق المسيّس رغبة العائلة دوماً في النزوع نحو اليمين أكثر، لكن الجدّ والوالد كانا “أكثر إيديولوجية وأقلّ براغماتية”، فنحّى ذلك عائلة “نتنياهو” عن سجل العائلات التاريخية المؤسّسة لإسرائيل، مثل هرتسوغ ووايزمان، وفقاً لما يقوله أنشيل فايفر، أحد الصحافيين الذين أرّخوا لسيرة بنيامين نتنياهو.

وبنيامين هذا، وخلافا للأب والجد، برز براغماتيا أكثر، من دون أن لا ينسى استخدام الإيديولوجيا لمنافعه، آملاَ أن تلك الثنائية، مع إرثه اليميني، وأسبقياته (أول رئيس للوزراء ولد في إسرائيل، وأصغرهم حينها، وأطولهم حكما، ومن هزم قيادة تاريخية مثل شمعون بيريس في الانتخابات عام 1996، حين جاء على رأس الحكومة في تصويتٍ مباشر وبنسبة أقل من 1%)، وعلمانيته، ستعيد سطر اسم عائلته في مصافّ عائلات النخبة الإسرائيلية، لكن هذا لم يحدُث، وبات أكثر بعداً عن ذلك بعد حرب غزّة الحالية، خصوصا وأنه طالما اعتبر نفسه “حامي إسرائيل”، وكل مشروعه السياسي يتمحور حول الأمن.

أما يحيى السنوار فقد ولد في خانيونس، ومثل نتنياهو في الشهر العاشر، لكن بعد 13 عاما وثمانية أيام، لعائلة مهجّرة من المجدل (مثل عائلات مهجّرة كثيرة عام 1948 إلى قطاع غزّة حيث أصبح المجادلة تعريفا اجتماعيا في القطاع، مثلهم مثل أبناء المخيّمات، وأبناء غزّة… إلخ). فإن كان نتنياهو باحثاً عن النخبوية في الوسط الصهيوني، فإنها فرضت على ابن مخيّم اللاجئين، السنوار، لنشأته في خانيونس، التي، يشار إليها بين الأوساط الشعبية، كمنتج للنخبة الفلسطينية: عائلة ياسر عرفات عاشت فيها، وزاول عبد العزيز الرنتيسي الطبّ فيها، ومنها انحدر محمد دحلان، ومحمد الضيف، وآخرون، فالمدينة كما المنوفية في مصر التي خرج منها معظم رؤساء الدولة المصرية الحديثة، أو مدرسة إيتون الخاصة بين أوساط حزب المحافظين في بريطانيا، ولو في المخيال الشعبي الغزّي على الأقل أحياناً، وعلى سبيل التندّر المحبّب أحياناً أخرى. فالسنوار، وفق منطق المخيال الشعبي هذا، كان نخبوياً جاهزاً، رغم أن نشأته ابناً لعائلة لاجئة، عانت من شظف العيش، كما صوّرها في الرواية التي كتبها في أثناء سجنه لاحقاً، “الشوك والقرنفل” وتبدأ بصورة مأساوية عن دلف الماء إلى مساكن اللاجئين الفلسطينيين في الشتاء، وعن وجبة الطعام التي تقدّمها وكالة الغوث، و”صرر الوكالة التي تأتيهم مرّتين في السنة”، وصعوبة الحياة عموماً، وفي وجود الاحتلال الذي يزيد من مرارة العيش.

إن كان نتنياهو باحثاً عن النخبوية في الوسط الصهيوني، فإنها فرضت على ابن مخيّم اللاجئين، السنوار، لنشأته في خانيونس، التي، يشار إليها بين الأوساط الشعبية، كمنتج للنخبة الفلسطينية

في رواية السنوار، التي جمع فيها قصصا عدة، على ما يبدو، ووضعها في إطار سيرة الراوي، يبدو أنه يُشخَّص نفسه على شكل عدة شخصيات، والمهم أن في الرواية ما يعكس شخصيّته، حيث أنه يفضّل أن يقدّم زعيماً شعبياً، قريباً من الشارع، ومن العامّة، لا سياسياً نخبوياً، ولعل الاستخدامات المتكرّرة كثيراً للهجة العامية الفلسطينية في الرواية، كتفسير لجمل الفصحى التي ترد في الرواية، رغم سهولتها ووضوحها، وانعدام الحاجة الأدبية لها، تعبّر عن اعتزازه بشعبيته، وهو ما يشير في إحدى اللقاءات المتلفزة، لاحقاً، إلى امتعاضه من سترة بدلته الرسمية، بعد أن أصبح قائداً لحركة حماس فى غزّة، وأنه يريد أن يخلعها: “وأنا كثير بحب أخلع هالجاكيتة اللي ألبسوني إياها عشان العمل السياسي”، مشهد انتشر بشكل واسع بعد 7 أكتوبر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الواقع العملي

عملياً، شهوة نتنياهو، ليكون صانعا للتاريخ أبقته مشدودا إلى ثنائية “البراغماتية والإيديولوجيا”، فقد عاش طفولته في الولايات المتحدة، وعاد وخدم في العسكرية، وشارك في حروب إسرائيلية منها، معركة الكرامة 1968 والاستنزاف حتى عام 1972، لكنه لم يبن تاريخا عسكرياً كحالة أرئيل شارون، أو موشيه دايان مثلاً، ولم ينجح في دخول المعترك البحثي مع أبيه، الذي ورَّث نقمته على السياسيين لابنه، لأنه اعتبر اليساريين وقفوا عائقاً أمام تعيينه في الجامعة العبرية، حين عملا وأشرفا على معهد يوناتان لأبحاث الإرهاب، والكثير من الخبرة العملية في شركات التقنية، والعلاقات العامة، حتى دخوله المعترك السياسي من بوابة التكنوقراط (السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية)، ليتحول من بداية التسعينات إلى ممارسة السياسة زعيماً حزبياً، ورئيس للوزراء (1996 – 1999) ومن ثم (2009 – 2021)، وعودته بعد انقطاع قصير، لكنه، ورغم تأييد قاعدته اليمينية، ما زال مبكّراً الحكمُ إذا ما كان سيضع مكانه، إسرائيليا، ضمن قيادات سياسية مثل إسحاق رابين وإسحاق شامير وغيرهما، ولا ننسى أن مناصري رابين اعتبروا نتنياهو محرّضا على اغتياله عام 1995 في أول عملية اغتيال لسياسي في المجتمع الإسرائيلي منذ النكبة. كتب الباحث وليد عبد الحي في تحليله لشخصية نتنياهو، في إطار علم النفس السياسي، “تشرّب بنيامين من والده الشعور بأنه دخيل على المؤسسة السياسية، وغلب عليه الشعور في البداية أنه معزول بالرغم من تميّزه (الذي يعتقده هو)، لذلك رأى جميع زملائه السياسيين منافسين له، بل انتقم ممن استشعر معارضتهم له”.

وعلى ذلك، اتّسمت تحالفات نتنياهو دوما بالتذبذب وعدم الاستقرار، والأهم إصراره على تطبيق تصوراته السياسية، العسكرية، بشكل فردي انفرادي، منخرطاً في أزماتٍ مع المؤسسة العسكرية والأمنية، وحتى مع حلفائه بدرجة كبيرة، كما تكشّفت بشكل كبير في حالة حرب غزّة والمباحثات المتكرّرة التي كانت تجري للتوصل إلى وقف إطلاق النار، أو هدن مختلفة.

اتّسمت تحالفات نتنياهو دوما بالتذبذب وعدم الاستقرار، والأهم إصراره على تطبيق تصوراته السياسية، العسكرية، بشكل فردي انفرادي

أما السنوار، فتجربته السياسية، على الجانب الآخر، وفي قطاع غزّة، بدأت في الأوساط الجامعية، مطلع الثمانينيات، قائداً للحركة الطلابية الإسلامية، في جامعة غزّة الإسلامية (وكان ندّه في الحركة الطلابية، والذي سيبقى ندّا لحركته سنوات، محمّد دحلان)، وسيبقى هذا النشاط مصدر حساسية عالية لدى السنوار لاحقا، كما يقول للكاتب أحد الذين رافقوه في السجن، ولا يريد الكشف عن هويته، لأسبابٍ أمنية، فالمجمع الإسلامي، الذي أسّس لحماس لاحقاً، كان يُتَهم، من فصائل فلسطينية، بأنه “طابور خامس”، و”صنيعة إسرائيلية”، وبما أن “حماس” ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن السنوار كان يتحسّس من أي تشكيك في وطنية حركته، ولذا فإن الإشارات للوطنية الإسلامية في روايته تتكرّر، مثل إشارته عن بدايات انتشار نشاط الإسلاميين في غزّة “طاب للشبّان الربط المحبّب بين الدين والوطنية… فالساحة الفلسطينية فيها إما الشيخ أو المتدين الذي لا علاقة له بالواقع والهم الوطني، وإما الوطني أو الفدائي الذي لا علاقة له بالدين أو التديّن”.

قُرب السنوار من زعيم حماس ومؤسّسها، الشيخ أحمد ياسين، وتأسيسه جهاز المجد الأمني، الذي بدأ مثل حركات إسلامية كثيرة، في نزوعها العسكري، في التركيز على الجانب الاجتماعي، أو يوصف بالحسبة، ليتطوّر، أو يطوّره السنوار، إلى جهاز يختصّ بملاحقة المتعاونين مع إسرائيل، ومن ثم إلى جهاز استخباراتي، وقد تطوّرت هذه الخبرة العملية لدى السنوار في قراءاته المتنوعة في الأمن، خصوصا الإسرائيلي “حتى فهم تفاصيل تفاصيله”، وفقاً لرفيق سجنه. ويبدو أن هذا أبقى لدى السنوار، أولوية العمل العسكري، على السياسي (النخبوي برأيه)، لكن وفقاً لفهم استخباراتي، دفعه إلى التفرّد بساحة غزة، بعد أن (باستخدام عبارات الإعلام الإسرائيلي) أبعد القيادة السياسية لحركة حماس، عن غزّة، وعزّز جناح إيران، داخل الحركة بعد سنوات من التنافر، ودفع إلى التوسّع في حفر الأنفاق التي باتت تعرف بـ “مترو حماس في غزّة”، وكان لها دور أساسي في عملية 7 أكتوبر، وتكتيكات الحرب التي اتبعتها “حماس”، بعد الهجوم البرّي الإسرائيلي.

ويبدو التناقض، النخبوي/ الشعبي، والسياسي/ العسكري، حاضرا حين المقارنة بين السنوار ونتنياهو، وهذا شكّل عاملاً إضافياً، في عدم إمكانية التقارب بين الطرفين، فرغم التأثير الكبير لهجوم 7 أكتوبر غير المسبوق، إلا أن تناقض الشخصيتين أو افتراقهما شكّل عاملاً مهماً في تشدّد المواقف واستمرار الأزمة في حالة التصعيد العالية، بشكلٍ غير مسبوق. ورغم ذلك الافتراق، يلتقي السنوار ونتنياهو، في مهاراتهما في التعامل مع الإعلام، حيث يعدّ الأخير، لدى متّتبعين له، أميركياً أكثر من كونه إسرائيليا، حيث استطاع عبر امتلاك أدوات الرسالة الإعلامية، البروز سياسياً ماهراً، وعملياً (وهذا يختلف عن الرمز السياسي)، وهو ما يفسّر أيضاً منحه البعد التجاري في بعض تجمعاته السياسية، ويظهر مهاراتٍ فائقة في التواصل الإعلامي. ويقول مراسلون صحفيون، أجروا لقاءات صحفية معه، إن نتنياهو يهتم جدا بأي مقابلة صحفية ويحضّر لها جيدا، لا بل يتحدّث إلى نفسه بالجمل التي سترد في معرض اجاباته، ويبدو أن هذه المهارات ساهمت فيه دورات التمثيل والخطابة التي انخرط فيها في أميركا.

يبدو التناقض، النخبوي/ الشعبي، والسياسي/ العسكري، حاضرا حين المقارنة بين السنوار ونتنياهو

في المقابل، وعبر شعبيته، واقترابه من الناس، وحديثه العامي معهم، أوجد يحيى السنوار صورة إعلامية لنفسه، ولعلها تكثفت في عام 2021. بعد جولة الصراع بين إسرائيل وقطاع غزّة آنذاك، تجوّل في وسط غزّة، وتحدّى بيني غانتس (كان نائب رئيس الوزراء آنذاك) بمنحه مهلة 60 دقيقة لقصفه، متحدّياً بالتجول بين الناس في القطاع، حيث كان غانتس، وبعد إعلان وقف إطلاق النار قال بأنه “لا حصانة للسنوار والضيف إذا ظهرا علانية”. كان ظهوراً إعلاميا، زاد من شعبيّة السنوار بين أوساط مؤيديه، لا بل وكسب تقدير خصومه السياسيين في الداخل الفلسطيني.

تمنح هذه القدرات الإعلامية، لدى الطرفين، مشروعية عالية لهما، كل بين أوساط مؤيديه، وتدفع أيضاً إلى التمسّك بمواقفهما بشكل أقوى، والتعامل مع النقد الموجّه إلى كل منهما من كل طرف، حيث يصرّ نتنياهو على تجاوز الحاجز النفسي الإسرائيلي التاريخي في عدم تحمّل عبء الخسائر، حتى بين العسكريين. والسنوار، يقول أحد الذين رافقوه في السجن، أن بعضهم قد ينتقده بسبب الخسائر البشرية في غزّة بسبب الهجمات الوحشية الإسرائيلية، لكنه “لا يتوقع أن ذلك يغير موقفه”. ولعل هذا يقود محاولة فهم مركزية الدين والسياسة لدى كل من السنوار ونتنياهو.

الدينوالسياسة

أدرك نتنياهو مبكّرا أهمية التيار الديني، في زعامته حزب الليكود عبر محاولات توسيع قاعدته الانتخابية، واستذكار حاجته لليمين المتديّن – القومي في إسرائيل، فيخرج دوماً، قبعة الإيديولوجي، من دون أن ننسى أنه لا يقلع زيّ البراغماتية الدائم، ولكن تأثيرات الأب وجابوتنسكي دفعته إلى أن يفسّر الحقوق الفلسطينية والمقاومة بالإرهاب الدولي، الذي يجب التعامل معه بمنطق القوة. ولذا لا يؤمن بحلّ الدولتين، ولا بوجود شعب فلسطيني، بل مجموعة سكّان، ولعل ذلك يفسر استدعاءه “الجدار الحديدي” لجابوتنسكي، وتطبيقه على امتداد يزيد على السبعين كيلومتر مع غزّة، بكلفة تجاوزت المليار ومائة مليون دولار. وتبدو تأثيرات الأب وجابوتنسكي، أيضاً، في التعامل اليومي مع وجود تهديد مزمن مستمرّ، سواء على مستوى السياسة المحلية أو على مستوى التعامل مع الحقوق الفلسطينية، وهذا نابع من شخصيته، كما يقول الصحفي جوشوا ليفايفر: “نتنياهو ليس إيديولوجيا تقليديا، ومعارضته حل الدولتين ليست مدفوعة باعتقادات دينية، أو بإلهامات توراتية”، رغم أن كثيرين من مناصريه من المتدينين التقليديين، لكنه علمانيٌّ قح، ولا حتى يتبع الكوشر [في طعامه]”.

الدين والتديّن مركزيان لدى السنوار، ويبدو أنّ هذا عامل أساسي في تكوين شخصيّته

وبالتالي، يطغى على منظور رؤية نتنياهو إلى الدين الجانب البراغماتي، بينما الجانب الإيديولوجي الذي لا يتخلى عنه هو منظور الإرهاب الدولي (يستند إلى مقولات دينية أيضاً وفقا لفهمه) الذي خصّص له جزءً كبيراً من كتابه “بييي: قصة حياتي”، والذي تبلور إطاراً تفسيرياً نفسياً بعد مقتل شقيقه في عنتيبي (أوغندا) في عملية تحرير رهائن إسرائيليين في 1976، الذي طالما كرّر أن تأثيره النفسي كان عظيماً عليه وعلى العائلة. هذا المفهوم ترسخ، لديه من والده، ويتبدى في كتاب عن “الإرهاب الدولي”، قام بتحريره هو، وكان ضيف شرف في المؤتمر والده، وقدّم بنصهيون ورقة خصصها لظاهرة “الإرهاب الدولي”، ويدعو فيها بشكل مفارق، إلى عدم تحليل الإرهاب، باعتبارها ظاهرة اجتماعية مثل العنف بين المراهقين، أو المخدرات، أو العنف بسبب السينما…الخ من الأمثلة التي يوردها، لكن يدعو إلى التعامل مع الظاهرة باعتبارها عنفا منفلتا من أية عوامل اجتماعية، ولذا يدعو في ورقته بضرورة عدم الاستسلام لها، ووفقا لتعبير انشيل فايفر، حوّل نتنياهو أيديولوجية أبيه إلى رأسمال سياسي، وهو ما شكّل الإطار لفهم غزّة بعد 7 أكتوبر في تفكير نتنياهو.

أما في حالة السنوار، الدين والتديّن مركزيان لديه، ويبدو أن هذا عامل أساسي في تكوين شخصيته، ويلاحظ ذلك في روايته بطبيعة الحال، حين يجلس الراوي طفلاً إلى جانب الجد للوضوء في المسجد، فيقول الجار، بأن “الحفيد هذا سيكون متديّنا”، بلسان الفخر. يؤكّد أحد الذين رافقوا السنوار في سجن هداريم هذا لكاتب السطور، ويقول إن السنوار كان حافظاً القرآن، وآلاف الأحاديث، وكان مواظبا على قيام الليل قبل السجناء الآخرين، والشخصية المتديّنة بادية عليه، وتترافق بشعور قوي بإعادة موضعة حركته في إطار الوطنية الفلسطينية، وانعكست لديه في شعور عميق بالمسؤولية تجاه رفاق السجن، وتبدّى ذلك في محاولة الاقتراب من قادة الفصائل الفلسطينية الشعبية الأخرى، “وكان يطالب أفراد حركته التنازل للفصائل الأخرى حيت اتخاذ القرارات الجماعية”، وفقا لرفيق سجنه، وحكاية إصراره على شمول اسم صديقه مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح في أي صفقة لتبادل الأسرى متداولة بين الفلسطينيين.

انعكس الشعور الديني القوي لدى السنوار أيضاً في ما يصفه رفيق سجنه بأنه “صلب وعنيد، ومتشدّد في موقفه من تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”، ويؤكّد هذا أن تحوّلات عام 2017 لم تكن حقيقية بقدر ما كانت تكتيكات لدى السنوار، في إدارة الصراع، وتعيد التأكيد على بعض التقييمات الإسرائيلية لمن عرفوه، مثل ضابط الشين بيت (الأمن الداخلي) الإسرائيلي، كوبي ميخا، الذي حقق معه خلال سنوات سجنه، وكتب عام 2017 أن القيادي الحمساوي “سيواصل جهده لتقوية الجهاز العسكري لحماس رغم أن الحرب القادمة مع إسرائيل سوف توقع ضحايا كثرا وتزيد من خطورة الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع”. يقول السنوار على لسان أحد شخوصه في الرواية، حين النقاش عن جدوى المقاومة، إن الفلسطيني ليس لديه ما يخسره: “الكرامة والعزّة بدل بساطير المحتل… ما عنّا إلا القيد والوكالة”.

الخلاصة

شخصيتان بذهنيتين مختلفتين، لا تلتقيان إلا في صفاتٍ قد تبدو متشابهة، ولكنها، حقيقة، تبعدهما عن بعضهما بعضاً. السنوار ونتنياهو، والحديث هنا عن التحليل النفسي السياسي، يحملان موقفا أيديولوجياً متشدّدا، كل لقضيته، وإن كان نتنياهو نفعيا أكثر، فإن السنوار يرى في “الحرب خدعة”. وضع 7 أكتوبر تلك الايديولوجيا لكليهما على المحكّ، وبشكلين مختلفين أيضاً، وضُربت فكرة أن نتنياهو “حامي إسرائيل”. ودفع ارتفاع الخسائر البشرية في غزّة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية إلى نقد السنوار، خصوصاً مع إطالة أمد الحرب. لكن الشخصين بين أوساط المؤيدين، يزدادون شعبية، وهذا يساعد في ترسيخ الإيديولوجيا، وبالتالي، استمرار الأزمة، حتى مع التوصل إلى هدن أو وقف لإطلاق النار، سيكون مؤقتا طالما بيديهما صنع القرار لكل طرف.

قد يكون سقوط نتنياهو عن سدة القرار السياسي عاملا مهما، وهذا نابع من ضغط العامة، وتحديدا أهالي المحتجزين، والمطالبات بالإفراج عنهم. وفي حالة “حماس” قد تكون عودة التيار السياسي إلى الساحة والتأثير حلاً، لفتح آفاق التوصل إلى حلّ سياسي، لكن كلا الأمرين يبدو أنهما غبر قابليْن للتحقق في المستوى المنظور، ولكن، حتى تحقّقهما يعني إعادة انتاج الحالة المستمرّة، من اللاحسم، وعدم التوصل إلى حلول طويلة الأمد، في غزّة وهو ما لن يقبل به السنوار، ولا تشي سياسات نتنياهو أنه يسعى لها. تتعدّد عوامل اشتعال الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وهو أسّ الصراعات في الشرق الأوسط، وتتعدّد أيضاً مؤثرات حله أو تخفيض تصعيده، لكن الجوانب النفسية والذهنية لشخصين مؤثّرين، مثل السنوار ونتنياهو، تلعب دوراً أساسياً من ضمن تلك العوامل، ويبدو أن تأثير غزّة في العالم، وكما توقع السنوار، أو تنبأ في يوم صيفي قبل سنوات سبع، لا رجعة عنه.